虎嗅注:“后街77”是虎嗅旗下的电台厂牌,“虎扯电台”是“后街77”下一档关注年轻人文化与消费的电台节目,我们每期电台都会配合一篇文章,作为扩展阅读,点击这里可以收听本期电台节目。

1985年4月10日,英国乐队Wham!在北京工体举办演唱会,成为中国改革开放以来第一个来华演出的西方大牌乐队。

那场演出上,观众被要求始终坐在座位上,像听音乐会一样欣赏摇滚乐演出,还把乐队跟着鼓点打拍子的互动方式误解为要掌声,事后,乐队成员抱怨中国观众不够热情。而Wham!也按照要求较正常水准调低了音量。英国大使馆后来在一份报告中这样描述这场演出:“无论中国观众还是Wham!都不大懂,在做一件完全超越各自经验的事时,需要如何表现。”

歌手郭峰、崔健被这场演出深深震撼,33年过去,观众看海外艺人演出,已经像看场电影般稀松平常。8月被认为是演出业淡季,海外艺人却扎堆今年8月,10天内就能有3组海外艺人在北京举办演出。

(Wham!乐队1985年在中国)

到今天,我们已经完全有能力筹办并消费一场海外艺人演出,但我们对音乐的消费方式、海外艺人对中国市场的理解真的已经成熟?这块市场究竟在发生着什么?今年8月,我们机缘巧合在结实了本期的电台嘉宾Jason,跟他聊聊海外艺人来华演出的一些事儿。

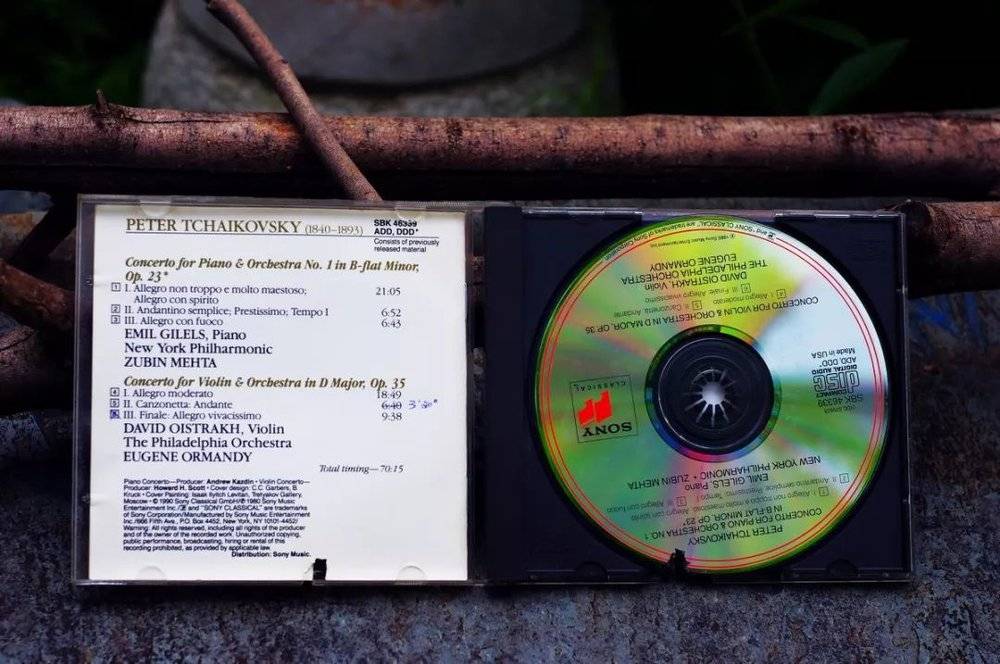

“打口碟”打开的是第一波欧美音乐进入中国的窗口

真正被视为欧美流行乐进入中国的窗口的,是兴起于1992年左右的“打口碟”市场。当时汕头因制造业发展急需大量塑料原材料,被欧美市场认为已经“销毁(即打口)”的“正版”唱片以“洋垃圾”的名义进口到中国,从香港到广州再进入北京,而后逐渐在全国流行。

“打口碟”上的歌手主要来自于五大唱片公司,都是欧美最主流的音乐人。当时全民经过的80年代的反思、人性启蒙后,开始主动向港台与欧美文化靠拢,“打口碟”也成为一代青年的重要精神食粮。

(打口碟)

当年那些购买或是贩卖“打口碟”的人,后来大都留在了音乐行业,成为摇滚歌手、乐评人、制作人等等。

“打口碟”市场在1995、1996年发展到顶峰,1998年后盗版碟市场以难以抵挡之势扫荡了音乐行业,人们找到了更加低廉方便的形式消费音乐,全国音像制品的年销量远远超过正版音像制品的年产能。“打口碟”以某种非正规渠道在中国发芽,也最终被难登台面的盗版音乐毁于一旦。

那个年代,欧美艺人在中国演出场次大概一年只有2-3场,“打口碟”完成了一代人的音乐启蒙,国人对音乐的欣赏逐渐对标世界。

奔着旅游来华演出,也是一个好开始

在Jason的印象中,自2006年开始,他开始强烈地感受到国内演出市场对海外艺人的需求增长。2008年,中国借由奥运喊出“我家大门常打开”,这一年成为中国演出市场的分水岭,演出市场进一步开放,欧美歌手打破港台歌手对演出的垄断。

Jason回忆,“奥运会之后,大家的热情算放开了。对于我们这些‘狂热份子’来讲,有一场就看一场,我去了证明我在这个圈里有一定的影响力。那个时候说实话很多艺人也就演北京一站,撑死加一站上海,现在正相反,上海优先,撑死了再给北京一站。有时候上海做三站,都不给北京一站。而且经济危机之后,他们也发现中国还真是挺有钱的。”

但在这个时期,海外艺人的表演也有批评声,观众认为他们表演敷衍了事。2010年,后街男孩就因舞台简陋、音响效果差饱受诟病。

“有些的乐队比较重视,2007年有个乐队来中国来演出就带了好几吨设备,因为他们不相信这儿的设备好。我们做演出之前,会把设备清单报过去,他们一看设备太烂,那我自带,甚至有自带调音师的。但也有的艺人图省事儿,有设备也不带,什么都要让中国提供,如果我们没有就只能要找所谓的对等产品,价格能降下来。因为主办方来讲,我们付了演出费,还付设备费,酒店食宿费,所以成本能压缩点全都要压缩。”Jason解释道。

而之所以会有艺人不重视,是因为他们抱着旅游心态。

即便北京举办奥运会已经过去十年,但Jason认为对于很多艺人来说,中国仍十分神秘。游长城、兵马俑对艺人的吸引力甚至超过演出收入,能玩上一把,演出费都可以商量。有些艺人在东亚做巡演,都会想办法在中国也安排一场,不枉此行。

2013年,Metallica的乐队成员在中国演出后又停留了四五天,主唱James Hetfield去了长城;鼓手Lars Ulrich和未婚妻泡遍了上海夜店;贝斯手Robert Trujillo游遍上海摩托赛车场,他们甚至还在当地看了其他演出节目。

(Metallica在中国)

这种心态更多是因为艺人对中国市场缺乏信心,“唱片没在中国发行过,恐怕也没有粉丝吧?我的音乐是不是都是盗版的?”这种心态普遍存在于海外艺人身上。他们不熟悉中国本土流媒体软件和版权规范,也缺乏于粉丝交流的意识和渠道。

一位媒体曾采访国外小众艺人,惊喜地告诉艺人在网易云音乐上有粉丝自发上传他的音乐作品,也收获了赞许,但当艺人想要申请注册官方音乐账号时,却遇到困难无法注册成功。

尽管如此,海外艺人来到中国演出后,往往对中国有了更积极的认识,亲眼见到了粉丝,不仅建立了某种情感纽带,也增强了对中国市场的信心。这种文化上的交流成果最直接就反映在商业上。Jason说道,“你看现在不管百大DJ也好,海外艺人也好,他们(来华演出后)演出价格马上涨。百大DJ(来华演出价)越来越贵了,其实在海外可能没那么贵,咱们都想请Martin Garrix、David Guetta,人家就那点时间,价格只能往上涨价。”

但对于那些只能在Live House里做一场几十块票价、不到百位观众演出的小众海外艺人来说,可能连机票都赚不回来。这些艺人一般会自带周边在现场售卖补贴收入,甚至有人为了不让经纪公司抽成,私印T恤,简化CD包装。

中国艺人也想走出去,但文化门槛高

Jason自嘲演出行业收入就是“刮风减半、下雨全无”,不可抗力让演出主办方风险大大提高,“我们不止要把艺人带进来,还要把艺人带出去,才可能挣钱。”

海外观众的耳朵只会比国内观众更刁,对音乐要求绝对前沿绝对细分。

“我本身是国内某知名歌手的歌迷,但是我把ta的歌送到英国文化协会去,他们会说这听了像是80年代的Softrock,这个在英国没市场,很难做巡演。”Jason认为,很多国内的艺人都能被老外找到对标曲风的当地乐队和艺人,没有特色,很难打开销路,而太具中国特色的音乐老外也很难欣赏。

这种文化差异也存在于美国本土,不少音乐节只吸引白人,少数裔群体鲜少参与。Jason说到他遇到过某地美籍印度人,就从不参加本市音乐节,当地人说,“我能听懂他们唱的歌词是什么,但我不懂他们为什么要这么唱,我们印度歌曲很好听,这里有两个印度电台,听印度音乐就够了。”

音乐还会是这个时代的主角吗?

从西方音乐第一次敲响中国大门至今,我们曾疯狂过,又逐渐归于平静,但这种改变本身就是疯狂的存在。

1997年,颜峻出版《北京新声》,细数当年最先锋的音乐文化,十年后,他感慨前沿的衰老,“我曾经以为前沿总是足够锋利的,但它也总是会迅速地衰老。我爱的是青春,而青春总是会结婚......10年前我们找到的,不是流行也不是前沿,而是从小就没有体会过的童话和梦想。我至今还记得,在詹华租住的除了床垫外几乎一无所有的地下招待所,欧宁和他谈论着范思哲和Primal Scream。这件事并不流行,也从未文化,北京只是大到有足够多的地下室,装着木马、左小祖咒、野孩子也装着摩登天空。”

音乐的新时代在音乐流媒体软件兴起后开启,让音乐从盗版时代回暖,艺人、唱片公司开始看见回头钱。但平台崛起往往伴随着个人品牌式微,这种规律不仅出现在音乐上,包括集合各自媒体的今日头条、微信公众号等等也是如此。

这是一个不再有巨星的时代。

人们也许不再在意耳朵里听的是谁的歌,更依赖平台自动生成的歌单,消费音乐的形式更加被动。张亚东说,似乎不会再有一个歌手、艺人像杰克逊那样拥有“统治”地位,未来不是要求多少人认同,而是自己寻找跟你可以心灵相通的小族群,甚至可以以此为生,就够了。

我们已经有了更多可以消费的娱乐产品,我们还会对音乐像过去一样狂热吗?这也许是国内外音乐从业者都需要解答的一个问题。

70年代,在乡下插队的谭盾听见大喇叭里响起一曲他从未听过的雄浑音乐,震撼至极,别人告诉他,那是贝多芬的《命运》,是来自于费城交响乐团在尼克松、基辛格带领下的访华演出,那是他第一次听见西方音乐。

30年后,谭盾在纽约大都会歌剧院演出原创的中国故事歌剧《秦始皇》,基辛格是这场演出座上宾,他不敢相信大都会歌剧院的舞台上上演着中国歌剧。

时代的巨变超出了所有人的想象,它成就着一代人、一个产业,也在不断颠覆,焕发新的奇迹,而这种变化还在持续发生。