本文作者:江宇琦、吴喋喋,编辑:吴燕雨,题图来自:《我和我的家乡》剧照

四十有三,宁浩迎来了人生中的又一次长大。

当年在拍《香火》的时候,还未出学校的宁浩曾想借这个片子发出种疑问:难道这个世界就是这样了?在他看来,那时候的自己正处在一个“提问的阶段”。笼统来看,很多事的答案或许都与欲望有关。算上《无人区》,“欲望”是早期宁浩作品绕不开的母题,每一个宁浩作品里的经典人物,都或多或少在被“欲望”这种原始的兽性所驱使着。

《无人区》剧照(图片来源:豆瓣)

一晃眼差不多十年,到拍《黄金大劫案》时,宁浩开始看霍金、思考各种哲学命题,已经三十岁的他似乎“想透”了,觉得自己到了该找答案的时候。“别光扯淡,批判太容易了,你说这房子装修得不好,或者挑毛病,是个人就干得了,你说你把这个装好了,一百个人不见得有一个人能干好。”

于是,宁浩在《黄金大劫案》里罕见地展露出了一种“温情”,加入了很多对于主人公个人“成长”的解读。再往后的《心花路放》里,也同样包含了主人公的变化和某种对自我认知的深化。

但与此同时,在这部和市场、产业走得更近的电影里,宁浩也付出了相应的“代价”:他不得不越来越多地参与他所不喜欢的竞争,不得不和商业化走得更近。

“大家无所不用其极地叫卖着电影,就像我小时候在电视上看到的宣传保健品的广告,真真假假、把人忽悠进去算了。这种方式我小时候特别不喜欢、不认同,但我又回到这类赛道了,为什么呢?”和毒眸说这话的时候,宁浩忽然噘着嘴趴到了胳膊上,像一个吃不到糖果的小朋友。

作为总导演,他刚刚向市场交出了《我和我的家乡》这份答卷。在竞争激烈的十一档,《我和我的家乡》以近19亿的票房夺冠,甚至有望冲击今年票房榜冠军的位置——但这样的成绩,并没有让宁浩的心情有什么变化。很显然,这个数字本身并不是宁浩所追求与看重的。

《我和我的家乡》

孔夫子说“四十不惑”,可宁浩却在四十后的这三年内陷入了一种“迷局”。

他不喜欢市场和商业,自己的作品却在“不知不觉”成为了国产电影票房的佼佼者;他对做公司做商人感到不适应,却经营了国内最有价值的电影内容公司之一“坏猴子”;向来喜欢从生活里寻找灵感的他,如今生活里却只有电影,这让他灵感“枯竭”、有些不开心;一直想用电影表达的他,此刻却不知该如何用电影这个载体来表达“宁浩”。

这种撕扯,不断在推着他成长。其实,宁浩深知成长是绝非轻松的、或只有“温情”的话题。有那么段时间,他很爱看综艺节目《非诚勿扰》,因为透过这档节目可以看到社会的“标准”,并借由这套标准去看到年轻人的迷茫,以及他们对于“成长”的抗拒。

在他的理解里,长大往往是伴随着撕裂、牺牲与痛苦的。而这种痛苦,有时让他甚至开始思考,还要不要继续拍下去。

“拍电影还挺好玩的”

宁浩大概是国内成功商业片导演里,少有的能被“好玩”推着走的人。

他长在太原钢铁附近,父母都是太钢的工人,正是因为那种浓厚的重工业气质,令他觉得小时候的记忆到处都是灰的、黑的。而身处在这种工业化环境下的宁浩,却一直带着些“避世”的格格不入感,他打小就不爱竞争,特烦读书、考试,也特烦做生意,压根不想按照单一的标准去生活。

宁浩画作,背景是太原钢厂(图片来源:《混大成人》)

本该高考的年纪,宁浩因为打架错过了时机,选择就读中专山西电影学校的绘画专业。那时的他选择了艺术,而艺术也选择了他。

一开始接触画画,是为了逃避考试、逃避竞争,可后来宁浩慢慢意识到,艺术是“友好”的,艺术具备特别多元的价值,每个人都可以往不同的方向发展、做尝试,并且没有一个固定的、单一的评价标准。“艺术千变万化的特性太强了,一整合这套成立,重新再一整合居然也成立,我对这种东西还挺迷恋的,它就是好玩。”

而时代也给了这样一个不羁的艺术少年,足够肥沃的土壤。

“我对八十年代非常有感情,八十年代什么奇奇怪怪的东西都能看到,而且信息突然涌进来,带来巨大的冲击。我很感谢八十年代的那种洗礼。”宁浩觉得,他在十几岁的时候经历了一个伟大的时代,从文学到音乐,万事万物都在革新、解构。中专期间玩乐队,也和当年听了崔健们的“西北风”有关,这种新奇的音乐风格让他感到特别有劲,觉得工厂的男孩子就该这么有力量。

开始学习艺术后,宁浩突然觉得生活有了颜色。以至于他日后回忆起在山西的日子,最先想到的不是灰和黑,他把那段时光描述为“阳光灿烂的”。“我当年什么都喜欢,画画、搞乐队,反正差不多是玩的我就什么都玩。那时候太原市的酒吧老板都认识我,旱冰场老板也都认识我,我还泡迪厅。”

宁浩画作

但短暂的快活过后便是迷茫,像宿醉后的反作用力——毕业后的宁浩,第一次对人生感到迷茫。当时山西的环境让他难以画画为生,只得选择电视台、话剧团等单位,这类公司与艺术沾边,实则却“毫无关系”。

但那时的宁浩对艺术是有些着迷的,这让他在二十岁那年毅然拒绝了父亲劝他经商的要求、放弃稳定的工作,只身赴往北京,想在那里学画画。可一次体检过后,突然被告知自己其实是色弱,这让学习实用美术的他,顿时觉得这条路走不下去了。“我都画了快十年了,然后突然告诉你你画不了画,我觉得这个事情挺荒诞的,上帝跟你开了个玩笑。”

阴差阳错间,宁浩遇到了电影。

在宁浩看来,拍电影真正有魅力的地方,其实正是在于他能够在拍的过程中触碰到艺术的迷人之处,那种千变万化的自由感、那种“好玩”,这点让他觉得特兴奋。

直到很久之后,宁浩还会怀念拍《绿草地》时的日子。面对眼前的美景,他会有意识地想要去破坏一下这种美感,做一些不那么规矩的构图,比如把地平线摆在画面的中间、拍人物时拍个半中景。甚至于到后期阶段,他还要把一些美得像明信片一样的镜头剪掉,只为了让自己的作品不那么矫情。

《绿草地》剧照(图片来源:豆瓣)

这种混乱感其实一直延续到了“疯狂”系列的前两部。《疯狂的石头》日后为人所称赞的地方,多在于其精妙的叙事与人物刻画,可实际上宁浩在摄影上也花了不少心思。

他没有为了凸显画面的美感而使用大量长焦镜头,反而是用了很多广角,以至于最后呈现出的重庆黑黑的,甚至被当地的一个干部说看着有点脏。可在宁浩心里,有一点点脏这种感觉就对了,这才是适合这部电影的风格。

这种对于电影魅力的独特理解,宁浩着实是独一份的。2014年,电影局派遣了宁浩、陈思诚、肖央、路阳和郭帆一起去美国好莱坞学习,在日后的采访里,陈思诚与郭帆都和毒眸提到过,那次旅行让他们对于电影工业化有了很多思考。而当毒眸和宁浩聊到那次好莱坞之行时,他却开心地笑了起来:“(对工业化)没啥感受,就自己体验吧,觉得挺好玩的,加州阳光挺好的。”

当然,宁浩那时能这么松弛,也是因为那时的他足够幸运。

事实上,就在宁浩最享受电影的乐趣、拍摄《香火》和《绿草地》的2003~2005年,是中国电影产业一次巨变的开始,随着《英雄》拉开中国商业大片时代的序幕,包括张艺谋在内的很多老一辈导演,不得不开始重新思考商业和艺术之间的关系。

据《北京晨报》等媒体报道,张艺谋、陈凯歌等第五代导演的恩师吴天明去世后,张艺谋在其追悼会上曾说过:“我们(他与吴天明最后一次)见面的时候,谈了很多。但他就不谈我最近十几年的作品,我知道他那个人很耿直的,他一直是看不上(那些作品)。”可张艺谋也多次提到,他明白这个时代需要什么、市场需要什么,所以作为创作者必须要有取舍。

宁浩的才华和好运气,让他在刚拍电影的那些年里,似乎很容易就找到了市场与表达的平衡点,无需经历同行们的纠结,可以自由地做自己想做的事情——曾有人问宁浩,为啥要在两部相对文艺的电影后,选择拍《疯狂的石头》这样一部电影,宁浩说:“不为什么,我就是喜欢那样的。”

图片来源:电影《疯狂的石头》

对于自由的追求,让宁浩对旅行也有一种偏爱。

“读万卷书行万里路,人生本身就是一场旅程,二者高度同步就是旅行,出去多看看挺好的。旅游能让人生活的维度拓宽,看到这么多的东西,你出去肯定会遇到各种各样的问题,从而产生灵感。”宁浩告诉毒眸。

《心花路放》的公路之旅算是宁浩自我的投射,这个故事的灵感和旅行有关。而《无人区》的灵感也源自于拍《绿草地》期间,与同伴开车时的一次意外,让他思考人这个社会化动物一旦脱离了社会环境的动物性。

旅行的另一重意义,大概也是宁浩在提醒自己,凡事别太有目的性。

“有目的性就看不到沿途的风景了。旅游就是一路看,目的性太强就奔那个地方去了,就无聊了。电影就是生活,那生活是一个过程,而不是说目的是什么,拿个奖,挣多少钱。”宁浩觉得选择电影对他来说就是选择一种生活,“这个过程很有意思,而一旦过程无趣了,那整件事情就变得痛苦了。”

跳不出的鱼塘

但宁浩不可能永远是幸运的,身在影视圈的“游戏”中,就不可能不上牌桌。

拍完《疯狂的赛车》后,宁浩已经是国内极具票房号召力的导演了。虽然宁浩表面上看起来大大咧咧的、十分不羁,可他也知道到这一步就不能只由着性子来了。所以从《无人区》开始,慢慢地宁浩有了一些收敛,他自己也说:“(从那之后)好像怎样适合更重要。”

想必他也未曾预料到,走上商业这条赛道是一念之间,走下来却是另一回事。

就在《黄金大劫案》上映2012年,宁浩自己的公司坏猴子成立了。成立公司的初衷,是因为宁浩不想把作品的命运交给甲方,这样很容易得不到公正的对待。可选择这个模式,就意味着他必须和商业、竞争走得更近,成了个悖论。

宁浩的“坏猴子72变电影计划”

从2014年自己参与发行的《心花路放》开始,宁浩觉得自己算是真正走上赛道了。

这部电影在发行阶段和猫眼联手做了中国电影史上最早的大规模线上票补,以大量9.9元的低价票将用户吸引到了影院里。甚至和发行公司尝试了保底发行的金融手段。从那以后,票补、线上票务和网络发行、保底发行便成了中国电影产业绕不开的命题,开辟了一块新的战场。

向来不喜欢竞争的宁浩,无意之中却参与到了近十年中国电影产业最重要的变革之一里。如果套用当年被检查出色弱时的话,宁浩大概会说:“我觉得这个事情挺荒诞的,上帝跟你开了个玩笑。”

“我当年毅然拒绝了我爸做生意的安排,我不想干那个。可为什么现在我却又开始做生意了,又开始竞争了?”聊起这些变化,宁浩自己也很纳闷,“我特别烦这些东西,觉得特别无聊。做电影怎么就不好玩了,怎么就变成这样件无聊的事情了?”

置身理想和现实的拉扯中,宁浩的怀疑被放大了。

这种怀疑,伴随着《疯狂的外星人》的上映,来到一个顶峰。《疯狂的外星人》票房达到了22亿,是宁浩票房最高的单人导演电影。但是这个成绩其实低于了市场早期的预期、甚至也低于了宁浩本人的预期,而影片本身更是陷入到了一个两级化的口碑讨论当中。

《疯狂的外星人》剧照(图片来源:豆瓣)

其实宁浩许多次公开表示过,《疯狂的外星人》是他最好的作品,是他“最像电影的一部电影”。“它像一个导演该说的事儿,用包罗万象的形态去说这件事,这并不容易。所以我对《疯狂的外星人》还是很满意的,我认为这是一部成熟的电影。”

面对争议,宁浩并未觉得是观众出了问题,在他的预期里,一部电影不需要追求观众全面的认可,而真正叫他感觉不自在的反倒是评价标准的单一化。“我认为导演可以追求不被全面认可的东西,但与之相应的是不是该有另一套评价体系?往往这套非主流的电影,才具备一种面向未来的探索意义。”

其实在作品的票房、市场口碑都比较好的时候,宁浩也曾思考过,这种全面的认可是否具代表了“电影是好的”?但长期的体验与做电影的初心,最终还是让他坚信,“没有人的观点是绝对权威与标准”的环境才算是好的,真正百花齐放、自由自在才是好的。

这么看来,当下的行业大环境环境其实是与宁浩的理想背道而驰的。

一方面,影评体系的专业性堪忧,很多评价往往是从社会学的角度去做分析,而非艺术专业性的层面,比起影评更像是一篇情绪化的观后感。宁浩常会为此而疑虑:讨论电影本体时,不把电影当艺术品而是当成一个产品去看,岂不是非常滑稽?

另一方面,当整个大环境从里到外都是在“兜售保健品”,该如何去建立一套明确的评价和专业的、权威的评价体系?

这还不是最让宁浩感到不开心的,他最大的困惑或许是在他感到不舒服的时候,他却没法脱身而出。

宁浩常用的一个比喻,是影视圈如果一个鱼塘,一池子的水都不干净,作为池子里的鱼又怎么能够独善其身?在没有能力改变环境的情况下,唯有这条鱼选择跳出这个鱼塘,跳到一个鱼缸里自己玩。

可是宁浩跳不出。

身为老板,他得为一个团队负责,他或许可以选择放下名利,可技术人员、新人导演们还得吃饭,宁浩觉着自己不能“站着说话不腰疼”。最不开心、压力最大的时候,宁浩甚至任性地和团队说“要不我们把公司解散了吧”——他当然没有真的这么做,大多数时候,更像是一种撒娇。

宁浩与坏猴子的新人导演申奥(图片来源:微博@1905电影网官博)

放不下的另一层,或许也是宁浩自己也还没完全想完全明白,自己想要的究竟是什么。

这正是宁浩身上最矛盾的地方,站在艺术家的立场上,他和很多艺术家一样,对于一味讨好市场没那么感兴趣,渴望有一套更为独立的评价体系;但老板、产业人的身份,让身处在这样一个产业大环境里的他,也坦言自己做不到真正的洒脱,没法真正意义上置身事外。

“我现在就会怀疑,我选择继续待在赛道里的这件事。我不喜欢(太商业化)这件事情,可是我现在又依然在干着,有些心口不一。每个人都这么矛盾地活着,被迫矛盾地活着。虽然干得不高兴,但被迫还是得干,结果就是不开心。”宁浩告诉毒眸。

矛盾之中,至少现在的宁浩还得按着游戏规则走。

毒眸见到宁浩这天,他连续接受了5家媒体的专访,神情显得有些疲惫,采访过程中还时不时因咽炎而咳嗽。但这种宣传环节,却是他作为商业片导演的必修课。对此,宁浩坦言,自己最不喜欢的就是宣发过程中的路演和首映式,因为得匆匆忙忙地跑好些地方,没法好好和观众、媒体聊一聊,就像是种赶场表演。

可转天毒眸在《我和我的家乡》北京路演现场见到宁浩时,他却一扫先前的疲态,仿佛昨日的车轮采访大战并未发生。无论是回答问题、现场互动,还是合照环节,他配合得都十分积极、自然——这是宁浩作为一个产业人,最职业化的一面。

《我和我的家乡》首映礼北京主会场的宁浩、张艺谋、张一白(图片来源:视觉中国)

外人看来,宁浩似乎已经适应了商业片的规则,与商业片导演宁浩这个身份相处融洽,但身处这样的矛盾里,宁浩却总在怀念刚做电影的那段日子。

宁浩在北电读书时的老同学、《疯狂的石头》的编剧之一崔斯韦,曾和毒眸讲述过一个片段:上学时他们一帮人经常会在夜里拜访朋友,有时冬夜雪太大回不去学校,大家就会找来朋友聚在面馆里聊剧本。“那时候真是开心,没那么多杂念,没想那么多利益、成败,创作是件特别纯粹的事情。”

寻找“宁浩”

或许宁浩也会害怕“停下来”。

他的一位好友告诉毒眸,宁浩形容自己“每天至少会做够八件事”,常年如此。当下,即使宁浩处在疑惑、迷茫的阶段,也不会停下工作。

《疯狂的外星人》之后,宁浩并没有选择继续拍摄长片,他甚至向毒眸坦言自己没有什么创作灵感了。但是在这样的情况下,他却接连拍了两部“命题”电影,这或许多少也是因为他觉得自己还是得保持一个创作状态。

好在两部命题电影,的确给了宁浩一个缓冲区。

“《绿草地》之后,我就弄上商业片了。但《祖国》和《家乡》的审美里有种东西,那种比较清淡的东西,我挺喜欢的。我会喜欢使劲表达的事,丰富的那种感觉。”采访中,宁浩从选题到葛优,聊了很多张北京的故事吸引他的地方,但末了他的一句话,或许才是他最“本能”的动力来源:“拍电影嘛,你就得试试每天干点不一样的,好玩。”

受疫情影响,《我和我的家乡》的拍摄并不顺利,尤其是《北京好人》的拍摄地还在北京,剧组开机还没有多久,就因为北京疫情反复暂停了,原本选做拍摄地点的医院最后也用不成,只得重新搭景。整个项目做下来,身兼总导演和分篇章导演的宁浩压力自然不小,他自己也说:“(在剧组里大家)压力都挺大的,很难有特别轻松自然时候。”

《北京好人》

可这种时刻紧绷的状态,却能让宁浩在内心深处获得一种难得的松弛。

无法开机的日子里,宁浩会约上一群好友到工作室的别墅里,打乒乓球、喝酒、聊天,聊到尽兴处,他们会聊信仰、宗教、哲学与世界。那种“什么都干不了,逃离现实的感觉”,让宁浩和朋友们都还挺开心的。

具体到项目里,他也在这个项目里找到了“给自己的交代”。例如他很喜欢《我和我的家乡》的配乐,在他的标准里“这属于艺术的范畴”。而封闭在剧组里拍戏的日子让他可以更专注于“自己的标准”,“可以不考虑别的,就是一帮人一块玩”。

所以当有很多人质疑,宁浩拍了两部主旋律的作品,是不是因为“命题电影”而刻意改变了自己时,宁浩很笃定地否认了这种观点:“这是创作,必须得融入进去,找到让自己觉得有趣的东西。”说罢他思索了片刻,补充道:“拍电影嘛,还是不能造假,不能欺骗自己。”

除了片刻的松弛,短片拍摄对宁浩来说也是一次难得的回溯。

包括两个张北京的故事,《疯狂的外星人》后宁浩一共拍摄了三个短片,当下他还在计划和坏猴子的年轻导演们一起做个短片集。做了二十年长片,宁浩反倒在各种短片上体会到了更纯粹的快乐,甚至于他觉得拍短片这种形式能让他“回去走一圈”,想想当初为啥要拍电影,当初为啥要做艺术。

在《疯狂的外星人》现场的宁浩

凡事想清楚,这事对宁浩来说很重要。小时候学画画,如果起稿不好,宁浩就不画了;和人打麻将,要是抓了一手烂牌就放弃,等抓了好牌之后和把大的;念书时宁浩给人拍MV,拍得好好的、赚了不少钱时,他突然停下来开始写剧本了,因为他没想好自己的定位,不确定自己是要拍电影,还是继续拍MV、广告,他告诉自己:“别太急,先想清楚,先去自我定位。”

不过宁浩“和大牌”的准备里,似乎总是缺不了被认可的基础。

回首过往,来北京之前,他受到音乐老师的鼓励,“有人肯定了你,暗合了你的潜意识想法:离开这里”;决定做电影导演,也是被学校老师告知有天赋,让他有动力把对电影的情结,转化为行动;当年的宁浩毕业作品被北师大的老师看到后,告知他有拍故事片的潜质,则更是一种莫大的鼓励。

包括《香火》,也是剧本在北电流传、得到了老师的支持,甚至还为他拉来一笔投资后,才算是步入正轨。这个剧本一度传到了北电教授张献民的手里,尽管张献民只是“没置可否,就说这个还行吧,然后就给放下了”,但他其实已经默默记住了宁浩,并在后来托人给了宁浩一个剧本,便是之后的《绿草地》。

可以说,宁浩先前的成功,除了个人的天赋与努力外,其实也是因为他处在一个被引导的阶段,他能够不断在他人先验的经验中,去找到自己的映射。然而当世界已经充分认可了“定型”的他时,当下的宁浩已然到了一个需要自己去开路的阶段,需要在“无人”的地带里,去寻找宁浩。

一个偶然的机会,好友向他推荐了韩国导演洪尚秀。宁浩很快便被后者那种颇具实验色彩、结构精妙、艺术造诣极高的作品给吸引了,尤其当他得知后者的很多作品,成本不过几十万、拍摄周期也十分短时,他似乎从中看到了另外的可能:“我是不是也可以拍摄一些只给自己看的电影?这种想法还挺强烈的。”

但同时宁浩也深知,目前的自己还到不了洪尚秀的“境界”。尤其是过了四十岁以后,想要迈向这种状态并不那么容易。“到了这个岁数了,做什么事情都想要保险,有很多的事情不能不负责任,所以得看怎么平衡好这些想法,咱们中国人一直很讲究平衡这件事。”

眼下宁浩找到的平衡点,或许是题材上的拓展。宁浩饶有兴味地和毒眸分享,目前正在筹备的电影作品涉及到他并不是太熟悉的女性题材,不熟悉,但是有趣。“我自己可以选择做一些事情,我在努力地寻找我认为有趣的事情去做。我觉得好像这个题材能跳出一种人物感来,挺有意思的。”

这个故事的感觉摸出来了吗?宁浩的回答是“不知道,可能出不来”,但是他很享受这种状态,因为自己不能永远坐在哪里,而只要走起来、动起来或许就能找到答案:“我得先开始走,灵感这东西今天找不到,明天还找不到?实在不行,找俩月总归是会有的。”

寻找的过程固然会是挣扎的,宁浩其实问过自己,为了电影这么折磨自己、反复纠结真的有价值吗?他思考的结果就是,这事没答案、得看人。“真正了解自己的需求才是特别重要的,很少有人真正了解自己的需求。”所以更重要的或许不是宁浩如何选择,而是宁浩是否能在这个阶段里找到自己、与自己和解。

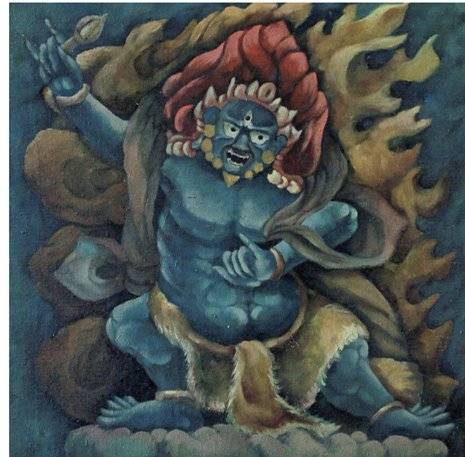

宁浩和斗战胜佛雕像(图片来源:《人物》杂志)

“正和自己聊着(和解的事)呢。”宁浩说道。

说是如此,但在和毒眸的聊天中,宁浩其实似乎已经有了答案:“如果拍电影真的让我太不舒服,那就不拍了。但起码目前我还能‘忍受’,我现在还没有准备‘叛变’。我现在其实也明白了,我当下逃脱不了电影这个事情,事实就是,现在的电影就是我的生活本身。”

拧巴吗?倒也不是坏事。用宁浩十年前的话来说,“生命的这种能量都存在一个弧线,这个弧线是从膨胀期到消亡期,从这个角度来说,人生分为两个部分,一个是成长阶段,一个是消亡阶段”——如果撕裂和痛苦代表了成长,那至少困惑着的导演宁浩还在爬着坡。

或者更“极端”一点,就像毒眸在采访中问道“四十岁后又是另外一个阶段吗”时,宁浩的回答——

“肯定的,刚刚长大。”