本文来自微信公众号:看理想(ID:ikanlixiang),作者:陈丹青、王瑞芸,标题图来自视觉中国

1. 陈丹青:毕加索的艺术,过时了,但作为一个问题,他从未过时

——出自《草草集》,原标题《机会与困境》

毕加索为什么不好懂?这牵涉到知识准备和眼界的问题。

毕加索是1881年生的,跟鲁迅同年,1973年去世的,我们有幸曾跟毕加索生活在同一个时代。1973年他去世,我正在江西农村,知道世界上有一个人叫毕加索,但看不到他的画。

上世纪二三十年代,毕加索的名字传来中国。那时战乱、积弱,政府不可能邀请欧洲画展来中国。但留学法国的前辈,像徐悲鸿,他不喜欢毕加索马蒂斯,他甚至不喜欢印象派,他喜欢的是古典艺术。

出国后开眼,我才知道徐悲鸿弄懂的不是“古典主义”,而是他出国当年巴黎仍在时兴的沙龙绘画。刘海粟林风眠是另一类趣味,推崇塞尚梵高毕加索。

留法派回国办教育,两个阵营,一个是以徐悲鸿为主的现实主义阵营,一个是以刘海粟林风眠为主的现代主义阵营。1949年后,当然,徐悲鸿获得政治正确。

毕加索及其“立体主义”,自此在大陆销声匿迹。

1978年,中国渐渐恢复对外交流,请来了“法国19世纪农村风景画展”在北京上海展出。我第一次看到了库尔贝、米勒、柯罗、西斯莱、杜米埃的原作。这些画,直接影响我画出《西藏组画》。

米勒《拾穗者》

到了八十年代初,北京、上海、浙江、福建、东北等地青年艺术家提出“共同纲领”,超越古典主义、现实主义、早期现代主义,超越毕加索,直接进入西方二战后的现代主义,后来这场运动被称为“八五美术运动”。

这群有主见的青年不再对毕加索感兴趣了。

从民国开始,到1949年,到八十年代,中国接受西方现代主义,毕加索可以是一个度量表。他被民国一代留学生知道,有人喜欢,有人不喜欢。他一度在中国消失,之后,又以一种迟到的方式进入中国。

1982年我在纽约大都会美术馆第一次见到毕加索原作,惊喜感动,同时发现,他在西方早就过时了。

或者说,毕加索进入了历史的背景,变成了一个山峰,变成了一个记忆。他不再是一个认知的困难。

所以毕加索还来不及定居中国,就被美术界的新人抛弃了,他们开始关注被称为后现代的新兴艺术,至少,开始了解杜尚等人。

又过了将近三十年,突然,毕加索来了。

但公众仍然困扰:“毕加索有什么好?他为什么这样画?”

这不是懂不懂的问题,而是中国现代化进程和西方的错位,和西方的时差。

错位,时差,是我们认知西方的一个常态,也是一个困境。

不能说困境全是负面作用,因为机会跟着来了——为什么我把讲题叫做“机会与困境”,因为机会来了,但机会提醒了我们的困境。

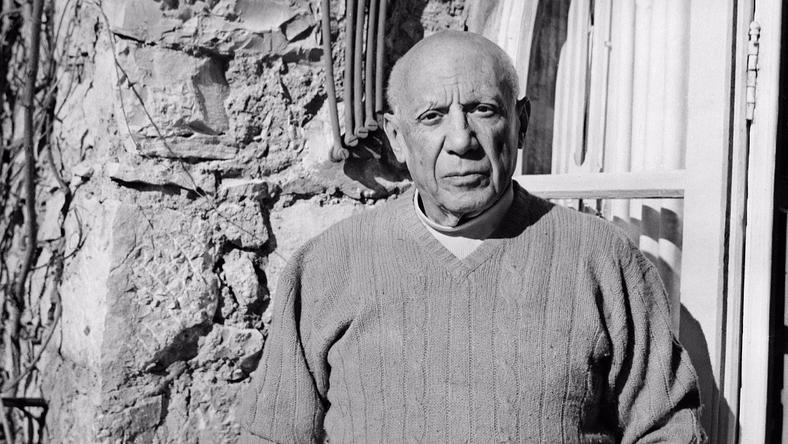

毕加索在Vallauris的画室里 | Edward Quinn Archives

话说回来,西方大部分民众也不懂毕加索,在他出道的时代,更不懂。

1907年左右毕加索推出了《亚维侬少女》。今天的《亚维侬少女》被收藏在博物馆,它使美术史有一个大转弯。但是当时画完以后,公众都不喜欢,这个画到十几年以后才被人所认知。

《亚维侬少女》是他立体主义实验的一个先身,此后毕加索进入到严谨的立体主义时期。《亚维侬少女》跟非洲雕刻做了一个交融。

如果今天我们能把毕加索同代的其他人的画请几幅进来,搁在一起对比着看,可能比单独展示一个毕加索,会有更多的启示。

也许还是不懂,但是我们要的不是懂,而是启示。懂得艺术,没有穷尽。

我们认知一个艺术家,比如说,像毕加索这么一个丰富的矛盾的艺术家,其实是需要很长时间。这不单是我们这里的问题,西方人也一样。

英国人约翰·伯格写过一本书:《毕加索的成败》,其中大量篇幅谈到毕加索六十多岁后再没画出重要的作品。他仍然诚恳地画画,可是太有名,太有钱了,住在法国南部的庄园里,被各种人包围,被当成一个活神仙。

可是他再也没有像年轻时代那样,找到乞丐、妓女、卖艺人之类的灵感,也不再遭遇像《格尔尼卡》这样伟大的素材,他封锁在自己的神话里,找不到新的主题和兴奋。

今天,我很想知道是哪些观众在哪些作品前,觉得不懂。他为什么要懂,如果懂了对他有什么影响,因为艺术是跟每个人的眼睛和内心沟通。

这沟通,如果被所谓“不懂”所阻断,是什么意思?这对我们的文化是什么意思?

毕加索的艺术,过时了。但作为一个问题,他从未过时。

© Edward Quinn Archives

据我在纽约所见,毕加索的研究,毕加索的展览,毕加索的画册,毕加索的专题,从未中断。

比如,八十年代末,研究者写出毕加索一生跟所有女人的关系,不久有个展览叫做“哭泣的女人”,是跟南斯拉夫籍那位情人同居时画的一些画。2005年,我在巴黎毕加索博物馆看到一项真正前卫的专展,是毕加索和安格尔对比展。

安格尔在十八世纪鼓吹希腊是最理想的美,毕加索在二十世纪初挑衅此前所有关于美的概念,毕加索怎么会跟安格尔有关系?

可是看了这个展览,看到毕加索的素描和安格尔的素描一组一组分类挂在一起,你会发现,他俩对线条、对形体的理解,对空间和比例的理解,来自源远流长的欧洲传统,他们用各自的方式回应希腊,对照二战后至今的现代绘画,他俩都显得非常古典。

所以,时差和错位,对我们认知西方造成困扰。毕加索过来了,我们不懂。为什么不懂有种种原因。其中一个原因就是,他的生态没有过来,只有他一个人过来。

等于只听到一句话,没有上下文,这句话讲得再精彩,你还是难懂——我非常渴望更多展览进来,让年轻人开眼界,暂时无法出国的朋友可以看到好的原作。

毕加索画室里摆放的作品 | Edward Quinn Archives

刚才讲的是空间的脉络,讲到时间的脉络,不得不提塞尚。

西方人喜欢认爹,认父亲,很多人会说影响他的那个人,是他父亲。这是什么意思?就是说,艺术的血脉、来路、资源,决定了你手上做的这件事、这套风格。

塞尚从哪里来?表面上他从印象派来;印象派又从哪里来?印象派其实是从巴比松过来的,包括一部分英国过来的。

此外刺激印象派的还有一个原因,就是石油已经发现了,整个资产阶级时代和现代文明开始了。18世纪末19世纪初的古典主义已经无法满足了,画得像不像美不美已经不是画家关心的了,画家注意到有很多的事情可以做,用颜料、用笔触、用光线,用温度表达不同的世界,而不是像从前一样模拟现实世界。资产阶级时代开始了,这才会有印象派。

这个仍然没有说明塞尚从哪里来,塞尚其实也认过一个父亲,就是毕沙罗。什么意思呢?

血缘关系是可以不断追上去的,譬如毕沙罗背后有柯罗,柯罗背后有蒲桑……塞尚之后呢,既影响了毕加索,也影响了马蒂斯。

马蒂斯曾经对一群学生说,我们都从他那里来,那个他,就是塞尚。可是塞尚没想到影响这帮小子,他的理想是:“我要回到蒲桑。”

蒲桑是17世纪的法国画家,大半辈子待在意大利,他的理想是文艺复兴,是追踪希腊——

这样一个谱系,维度,就是以后中国引进展览的一份漫长的名单,可以把西方整个文脉带进来。这是奢望吗?不一定。这个漫长的名单应该都在我们的期待中。

回到毕加索,如果你真要懂他,你大约要看一下非洲艺术,看一下塞尚的艺术,再看看新古典主义,也就是安格尔,当然,还要看看希腊的艺术。当你了解这些艺术之后,你再来看毕加索,可能情况会不一样。

一个人物过来,一件作品过来缺乏上下文,缺乏它周围的对照和前后的脉络,难免会产生认知上的迷失。

我们经常会看到对艺术家单一的崇拜,模仿某一个画家或是某一个流派,而缺少一个全景观。今天终于我们有机会,不让这个情况再延续下去,所以我们至少要修补、粘连支离破碎的历史记忆和常识。

懂不懂的问题,其实是一个永远的问题。我绝对不能说,我懂了毕加索,也绝对不能说懂了西方美术史,我更不敢说,我懂中国美术史。

懂得,是无止境的过程。我在外面这么多年,学会一件事,就是你如果真想懂得,该怎样去懂法,前提,要有一个相对完整的文脉。

懂到什么程度,是每个人自己的事,不容易衡量的。

当然,这里还牵出别的问题——我多少是个画家,有点绘画的认识,可是呢,我非常渴望回到像小孩、像乡下人那样,顶顶质朴的状态,面对艺术。

有时我看到不懂的作品,会非常欢喜,因为你不懂,本身就是一种状态,非常质朴的、原始的那么一种状态。

所以如果有人非常在乎懂或不懂这件事,第一,你不要自卑,第二,如果你真的想懂,知道有怎样的途径可走,毕加索只是今天的例子。

2. 王瑞芸:牛气冲天的人来了,带着对抗一切的精神,我们却不懂他

——来源自《十件作品里的西方艺术史》

这次牛气冲天的人来了,带着他的黑人雕塑对抗一切的精神,这次他要反抗的是古典以来西方艺术最后核心的底基——物像。

他就是毕加索。

毕加索所画的作品《阿维农少女》,不要说是当时的一般观众、甚至是懂艺术的人看了也不能接受,比如毕加索要好的朋友布拉克,看了这张画也完全不能接受。

他甚至说,哎呀,这张画看了简直就像让我们吃绳子和喝松节油那样难受。

《阿维农少女》,毕加索,1907年

实际上,西方绘画在野兽派做出了重大改变之后,又出现了一个立体派,步子迈得更大。这种改变主要是毕加索贡献的。

《阿维农少女》,把这点展示得非常清楚。

首先,我们先说一说毕加索这个人。

毕加索是做过一个梦的,梦见因为摄影的出现,在描绘形象方面已经没有什么事情留给他做了。

他的女朋友这样评价过毕加索,说他永不休止地探索、永不休止地不满意,是所有已经做下来事情的天敌。这样的评论非常鲜活地画出了毕加索这样一个人的个性。

他做的事情是一定要与传统艺术做彻底的决裂,要和当时前卫的法国画家们都不同,跟当时的现代题材的手法都不同。

所以,当1905年马蒂斯和野兽派在巴黎走红的时候,人们那么看中马蒂斯,认为马蒂斯的绘画是一场革命,实际上毕加索是不认同的。

在他眼里看来,马蒂斯的作品还是古典艺术的一个延续,他认为马蒂斯用现代语言表达的是传统的内容:美与和谐。

毕加索的看法有他的一定道理,他真的在内心深处觉得马蒂斯走得不够远。

《开着的窗户》马蒂斯,1905,现藏于美国国家美术馆

1907年的夏天,毕加索有一个朋友收到毕加索留下的一张便条,他请这位朋友有空赶紧到他那去一下,因为他正在跟一幅新作品较劲。

这张作品正是立体主义诞生的头胎——《阿维农少女》。

我们可能很难知道,请人来看自己作品这种情况,在毕加索身上是绝无仅有的。

这位艺术界的天才人物是一个特别自信的人,他从来不需要别人来判断他行为的对与错,可是这一次就不一样了。

因为他的做法实在是太出格了,连他自己都感到有点没把握,他不知道这样画下去究竟会产生什么样的效果。

因此,他会邀朋友去看,不光这个朋友去看了,毕加索的其他好朋友们也都去看了。他们看到了什么?

这幅作品画面上很清楚,是五个女性,而且是裸体的。

她们每个人的身体几乎都被切开过,再用几何画的平面重新组装,组装得很糟糕,全身充满了尖锐的直角,手脚粗大、笨重。

容貌更没法说了,我们简直可以说是难看的、丑陋的,有的鼻子歪在一边或者是塌陷的,眼睛就那么直愣愣地张着,左右还不对称。

就这样的东西叫人怎么能接受呢?说实在的,整张画除了给人感觉粗鲁、无理、支离破碎、丑陋难看,还给了我们什么呢?对于人们来说,简直就是一种对绘画的不恭敬了。

结果就出现了之前提到的布拉克的那种感受,描绘得相当准确:“这幅画叫人看了就像吃了绳子和喝了松节油一样难受”。

当时真的没有一个人喜欢《阿维农少女》。

非常著名的诗人阿波利奈尔,他一直都是毕加索铁杆的支持者,可是他看了这幅画以后就认为,这张画实在缺少诗意。

他只能勉强说它“算是一个带有点革命性的试验”,他对毕加索说:“你试过就算了,就收了,千万不要把它当真啊。”

另外还有一个朋友看了之后,对毕加索说:“如果你去火车站去接你的父母,看到他们是这样一幅嘴脸,你是什么样的感想?你肯定也会不高兴的。”

当时非常革新的野兽派画家之一德朗也去看了这幅画,然后私下里对朋友说:“估计我们大概有一天会发现毕加索会吊死在这幅大作品的后面”。

总之,毕加索当时画出这样一张作品,让他的朋友们全都替他感到难为情。

毕加索(左一)和他的朋友们

一个艺术家要创新,他肯定还是要得到反馈的。因为你不是处在真空中的人。如果人人都不能接受,那么真的是一条死路,无法走下去的。

因此,我们讲了不起的天才、英雄,说得容易,做起来真的是阻力特别大。要有非常的眼光和禀赋,才能把这件事做成。没有人知道当时毕加索为这张画付出的努力有多大。

毕加索受了马蒂斯刺激以后,特别想创新。他为了获得创新的灵感,甚至跑去吸鸦片,彻夜待在画室里不出来,苦思冥想,而且把自己好不容易追到手的蒙马特地区最漂亮的女模特晾在一边。

毕加索自己是这么告诉我们他的《阿维农少女》产生背景的——

他说:“我的《阿维农少女》来自某一天的某一个时刻,我独自去一个跳蚤市场,那里的东西乱七八糟,面具、娃娃令人作呕,那里的气味也很难闻,我就想一走了之。”

“可是我没有走掉,我偏偏要待着不走,我琢磨着可能有重要的事情都要发生。瞧,那些面具可不像其他那些雕塑,绝对不像,它们是模塑般的东西,那些雕塑的存在是为了对抗一切的,对抗未知,对抗恐怖的神灵。”

“我明白了,我也是对抗一切的。我明白了,这就是黑人运用雕塑的意义所在,他们是作为武器存在的,为的是帮助人们摆脱邪灵的笼罩,帮助他们自立,我明白了为什么我会是一个画家。”

这点说得非常好。要不是毕加索这样说,我作为一个艺术史研究者还真没有这样考虑过。

我们可以看到毕加索接受了这样一种精神,真正是在根本上给了他一种对抗的底气。

他的意思就是说,他要用造型来作为武器,对抗外部世界。

所谓对抗外部世界,就意味着要对抗一切现存的规则。

换句话说,对抗一切现有的画法、风格、主张等等。

所以,我们一旦知道了毕加索创造立体主义的第一幅作品《阿维农少女》是来自这样一种精神资源的话,我们就知道毕加索要的是什么。

因此,即使大家都不看好他的《阿维农少女》,他真的不退缩,更加没有用一根绳子在那幅画后面吊死,而是继续往那个方向向前走。

后来他就把物体在画面上拆得简直体无完肤,比起这张《阿维农少女》,后来拆得连样子都没有了。但是就是这样拆,最终导致了一个全新画派的产生。

《曼陀铃与吉他》1924,现藏于古根海姆美术馆

因此,超现实主义领袖普吕东在1928年对毕加索有过这样一句评价。

他说:“这个人创造了怎样的奇迹呀,他居然敢开这样一个口子,他可是要来负全部责任。这个人的意志只要犹豫一次,我们现在的努力至少会滞后很多年。”

真的是这样,因为谁能做到像他那样完全不怕把画画得不堪入目。

我们要去看一下艺术史就会看到,早期立体主义的画作实在不好看,就连毕加索自己也承认,它们是丑陋的。他说他在创作一个形象的时候,他其他什么都顾不上了。

然后一直要到立体主义的规则确定了,我们会看到毕加索的所谓立体主义风格的画开始越画越美。

他在自己建立起来的新规则中间就很潇洒的玩起来了,色彩、平衡、比例、构图,把这些因素重新在立体主义里面都恢复起来。

那些追随立体主义的人也变得容易了,因为他们都可以在毕加索建立起来的规则当中,把立体主义的画,画得比较体面,完全可以拿出来见人了。这张丑陋的立体主义的头胎《阿维农少女》渐渐长大、发育,姑娘十八变,变得光彩照人了。

因此,我们要记住两点:

毕加索在画面上的革新,在尘埃落定之后,一切还是能回归艺术秩序的,只是他用了不同的结构方式来回到绘画的秩序,这是第一点。

第二点,在毕加索的手里,让艺术自主的幅度有这么大的推进,西方艺术只要再多挪一步就可以进入完全的抽象了。

参考书目:

作者:陈丹青 出版社:广西师范大学出版社 出品方:理想国 2014-1

本文来自微信公众号:看理想(ID:ikanlixiang),作者:陈丹青、王瑞芸,标题图来自视觉中国